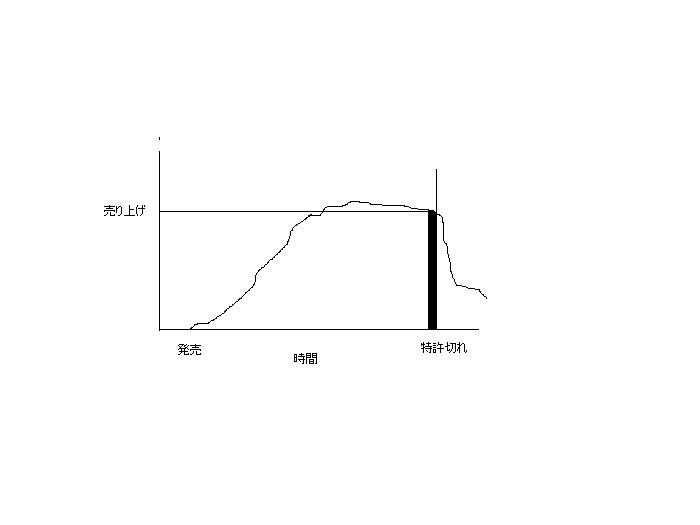

新薬の研究開発は早くて10年、あれやこれやで15年くらいかかることもざらにあります。これをどうしたら少しでも短くできるかというのは、この業界の永遠の課題のひとつです。たとえ10年としたって、最低2回のうるう年があるから3652日もあるわけで、これを3651日にすることはできるはずでしょう?きっと3650日にすることだって可能なはず。いや3640日くらいだってできるのでは・・・と考えたくなるわけです。あの究極の100メートル走の世界記録だって、10秒を切って久しい今もなお100分の何秒という単位で更新され続けているわけです。3650日を5%くらい削って3467日くらいにすることは十分可能なはずです。なぜそんな細かい日数にこだわるのか?考えてみてください、これがもし、今までに治療法がない難病に対する画期的新薬だったとしたら。その病気で毎日何人もの患者さんが命を落としているとしたら。1日も早く新薬を届けたいですよね?そして早く届けることができれば、開発した会社としてはその努力に対するrewardが少しでも大きくなるわけです。シンプルな例えでいうと、年間365億円売り上げる薬になったとします。これくらいのクスリはた~くさんあります。そうすると、発売が1日遅れるだけでなんと1億円の売り上げを失うことになります。10日遅れれば10億円。別にちょっとくらい発売が遅れたってトータルで変わらなければ大きな問題ではないのでは?と思う方がもしかしたらいるかもしれませんが、実は発売が1日遅れるごとにトータルのセールスも大きく減っていくのです。それは大きな売り上げを上げられる最後の日が、原則として発売日によらず最初から決まっているから。そう、特許切れです。特許が切れた後も販売はもちろん継続できますが、価格が大幅に下がります。きたない手書きですみませんが、時間軸に沿った売り上げの変化というのはおおざっぱにこんな感じ。線がふらついているのはマウスで描いた際の私の手ぶれなので気にしないでください。 売り上げは発売から徐々に増加し、あるところでピークに達します。そして特許切れとともに激減します。発売が遅れると、この売り上げ曲線が少しずつ右にシフトしていきます。しかし特許切れの日付は動きません。この製品のトータルの売り上げは、曲線の下の部分の面積になります。この図から明らかなように、発売が1日遅れるごとに失う売り上げというのは、初期の小さな部分ではなく、特許切れ時点での、ピーク時に近い売り上げということになります(黒塗りの部分)。1日の違いが決して無視できないことがわかりますよね・新薬の上市をひとつのゴールとし、そこからさかのぼると、探索のシードステージ、あるいは初期スクリーニングのヒット化合物あたりが出発点となります。そこからは長い長い時間との戦い。限られたリソースの中で、最速、最大効率で必要十分なデータを集め、ゴールに向かわなければなりません。その中で出てくるキーワードのひとつが、以前書いたABP(Aggressive But Possible)です。しかし急ぐからといって拙速は避けなければなりません。後になって、あれを忘れていたとか、あれは違う方法でやるべきだったとかで、データの取り直しをするはめになり、結果的に遅くなってしまったということがないように、初期のうちにできる限りしっかりとしたスケジュールを立てて臨む。もちろん未定の部分はたくさんありますが、時間的な無駄を徹底的に排除し(金銭的な無駄は、トータルで大きく時間を節約できる場合に限り、at riskとして組み込む場合もある)、起こり得るすべてのケースを想定し、さらに適切と思われるバッファーを設定しておきます。これは一般にプロジェクトマネジメントと呼ばれる方法論を適用したものですが、興味のある方はこちらのページおよびそこからのリンクなど参照あれ。この方法論はもちろん新薬開発に限ったことではなく、ありとあらゆるプロジェクトにおいて応用可能です。おまけに、ややひねった形になりますが、たとえばJBCのシリコンバレーバイオツアーの場合も似たようなコンセプトで臨んでいます。このプロジェクトの場合、期間を短縮する必要はなく、決まった準備期間の間にいかに効率よく少しでも多くの準備を行い、ツアーの内容を充実させるかということになります。プライマリーのゴールは組みあがったスケジュールを円滑かつ安全に遂行することです。ツアーの実質的な開始はMLとウェブ上でのイベント案内で、そこから予算作成、募集開始、選考、スピーカーや訪問先への協力要請、Skype含む各種ミーティング、スケジュール調整、バックアッププラン、下見、参加者へのツアー予習メール、ホテルやバスの手配、買出し、食事の手配、もしもの場合の病院の確認、などなどを、10数枚のスプレッドシートを随時アップデートしつつ、これはいつまでにやる、あれはいつまで、それの結果をもって今度はこれ、といった具合に(これをクリティカルチェーンといいます)進捗を確認し、本業の合間で効率よく行うようにしています。商業イベントはもちろんのこと、学校のイベント、サークルの合宿や地域のイベントなどなど、上記のようなスタンスで臨むことで、スムースな遂行が達成されやすくなります。

売り上げは発売から徐々に増加し、あるところでピークに達します。そして特許切れとともに激減します。発売が遅れると、この売り上げ曲線が少しずつ右にシフトしていきます。しかし特許切れの日付は動きません。この製品のトータルの売り上げは、曲線の下の部分の面積になります。この図から明らかなように、発売が1日遅れるごとに失う売り上げというのは、初期の小さな部分ではなく、特許切れ時点での、ピーク時に近い売り上げということになります(黒塗りの部分)。1日の違いが決して無視できないことがわかりますよね・新薬の上市をひとつのゴールとし、そこからさかのぼると、探索のシードステージ、あるいは初期スクリーニングのヒット化合物あたりが出発点となります。そこからは長い長い時間との戦い。限られたリソースの中で、最速、最大効率で必要十分なデータを集め、ゴールに向かわなければなりません。その中で出てくるキーワードのひとつが、以前書いたABP(Aggressive But Possible)です。しかし急ぐからといって拙速は避けなければなりません。後になって、あれを忘れていたとか、あれは違う方法でやるべきだったとかで、データの取り直しをするはめになり、結果的に遅くなってしまったということがないように、初期のうちにできる限りしっかりとしたスケジュールを立てて臨む。もちろん未定の部分はたくさんありますが、時間的な無駄を徹底的に排除し(金銭的な無駄は、トータルで大きく時間を節約できる場合に限り、at riskとして組み込む場合もある)、起こり得るすべてのケースを想定し、さらに適切と思われるバッファーを設定しておきます。これは一般にプロジェクトマネジメントと呼ばれる方法論を適用したものですが、興味のある方はこちらのページおよびそこからのリンクなど参照あれ。この方法論はもちろん新薬開発に限ったことではなく、ありとあらゆるプロジェクトにおいて応用可能です。おまけに、ややひねった形になりますが、たとえばJBCのシリコンバレーバイオツアーの場合も似たようなコンセプトで臨んでいます。このプロジェクトの場合、期間を短縮する必要はなく、決まった準備期間の間にいかに効率よく少しでも多くの準備を行い、ツアーの内容を充実させるかということになります。プライマリーのゴールは組みあがったスケジュールを円滑かつ安全に遂行することです。ツアーの実質的な開始はMLとウェブ上でのイベント案内で、そこから予算作成、募集開始、選考、スピーカーや訪問先への協力要請、Skype含む各種ミーティング、スケジュール調整、バックアッププラン、下見、参加者へのツアー予習メール、ホテルやバスの手配、買出し、食事の手配、もしもの場合の病院の確認、などなどを、10数枚のスプレッドシートを随時アップデートしつつ、これはいつまでにやる、あれはいつまで、それの結果をもって今度はこれ、といった具合に(これをクリティカルチェーンといいます)進捗を確認し、本業の合間で効率よく行うようにしています。商業イベントはもちろんのこと、学校のイベント、サークルの合宿や地域のイベントなどなど、上記のようなスタンスで臨むことで、スムースな遂行が達成されやすくなります。

- 参照(166)

- オリジナルを読む